住宅の耐震性能とは、大地震が発生した際に建物の倒壊や重大な損傷を防ぎ、そこに住む人の命と財産を守るために必要な構造的な強さを指します。日本は地震が非常に多い国ですから、基礎や構造材の強度、柱や梁の接合部に使用する金物の施工精度が特に重要です。現在では耐震等級という基準があり、最高等級は「耐震等級3」ですが、この数値だけを満たすのではなく、施工品質まで確実に高める必要があります。

ただし、最近では「耐震等級3」をアピールする住宅会社が増えていますが、実際には接合金物の取り付けミスや耐力壁の施工不備が多く見受けられます。例えば熊本地震では、耐震等級3の住宅が接合金物の不備により倒壊した事例もあります。数値だけで安心するのではなく、金物の取り付け状況など実際の施工精度まで具体的に確認することが、住宅の安全性を確保する上で非常に重要なのです。なお、熊本地震により建物が倒壊してしまった要因として、湿気等による建物の劣化も見受けられました。こちらに付きましては【通気の重要性】を参考にして下さい。

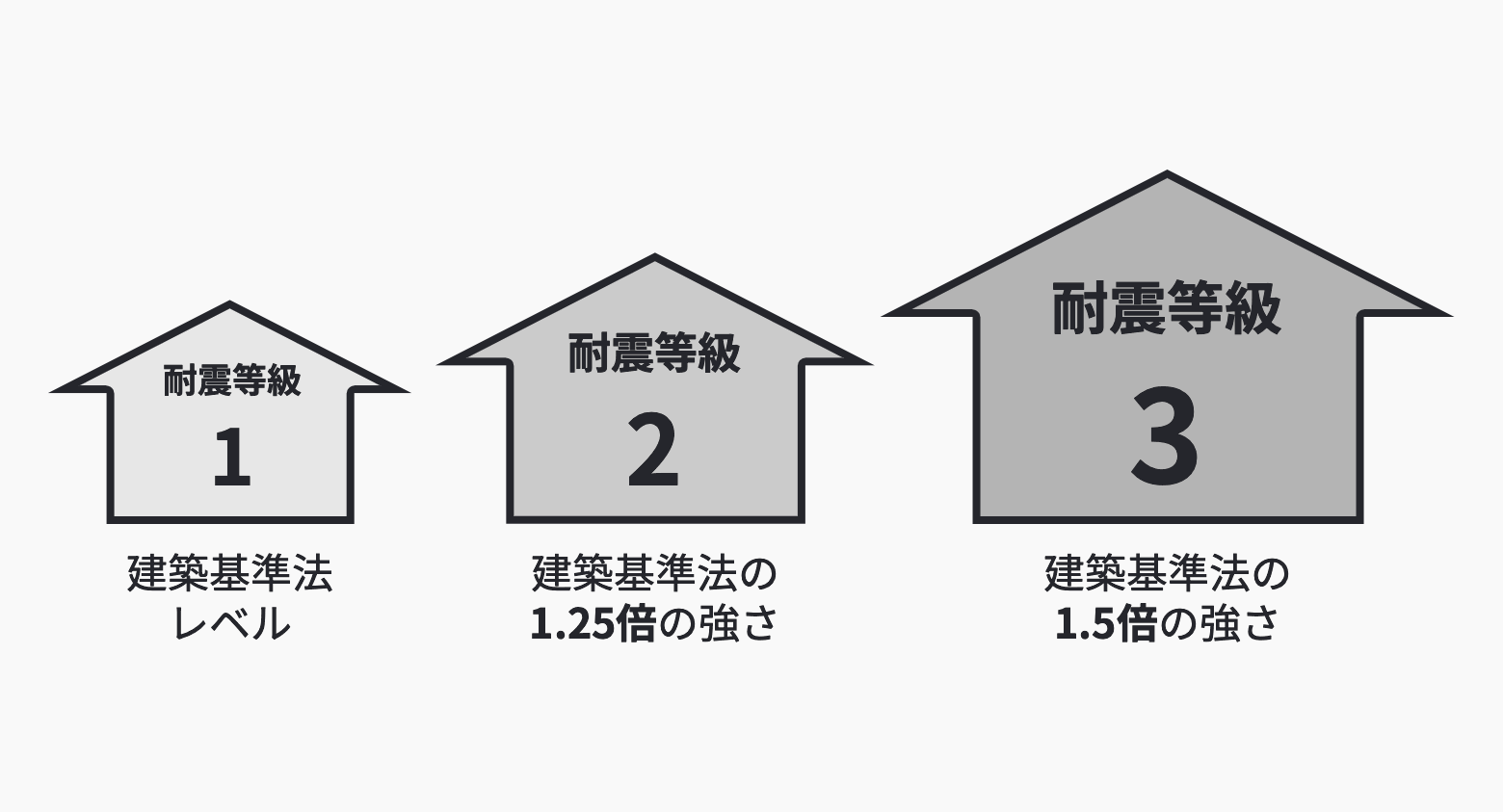

耐震等級とは、住宅がどれだけの地震力に耐えられるかを示す指標で、1〜3の等級に分類されます。中でも最高の耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の強度を持ち、災害時の避難所と同等の耐震性を備える設計です。熊本地震では、耐震等級3を取得した住宅の多くが損傷を免れ、その信頼性が実証されました。しかし同じ等級3でも、倒壊した建物があったのも事実です。その違いは、設計と施工に「理屈」が通っているかどうかです。図面上の数値だけでは建物は守れません。耐力壁の配置、金物の選定と取り付け位置、剛性バランス、接合部の精度など、それらが構造的に合理的でなければ、等級3を取得していても本来の性能は発揮できません。また、「耐震等級3相当」という言葉にも注意が必要です。これは構造計算や性能評価を行っていない住宅でも、なんとなく等級3と同等だとアピールする曖昧な表現です。構造の裏付けがなければ“相当”ではなく“未確認”にすぎません。本当に強い住宅とは、数値を追うことではなく、構造を理屈で組み立て、それを現場で確実に形にすることです。設計と施工、そして確認の仕組みまで含めて“根拠がある構造”。それが耐震性能を確保する唯一の方法だと考えています。

構造計算とは、建物が地震や風といった外力に対して安全かどうかを数値的に検証する手段のひとつです。木造住宅では、許容応力度計算を用いることで耐震等級3といった明確な指標を得ることができますが、「計算をすれば安心」という考え方には注意が必要です。問題は、構造計算の数字があっても、それが現場で正しく施工されなければ意味がないということです。たとえば、許容応力度計算を外部に委託し、図面に反映されたとしても、その内容を自社で理解せずに現場に丸投げすれば、本当に構造的に安全な家になるとは限りません。接合金物の種類や取り付け位置、耐力壁の配置やバランスなど、設計の意図を現場で正確に再現する力がなければ、計算通りの強度は得られないのです。また、構造計算ソフトを自社で導入していても、それを「数字を出す道具」として使うだけでは意味がありません。大切なのは、構造が原理原則に基づいて組まれているかどうか。柱の位置や壁のバランス、直下率や水平剛性など、目に見える合理性をもって設計されているかが問われます。構造計算はあくまで根拠のひとつであり、それを実際の建物として成立させるには、設計と施工が理屈として整合していなければなりません。数値ではなく、構造の「理屈」を理解し、施工の「精度」で実現する。その積み重ねこそが、本当に地震に強い住宅をつくる土台になるといえます。