住宅のメンテナンス性は、長期的な住み心地や耐久性に大きく影響します。目先のエネルギーコストは気にするのですが、長期的なメンテナンスコストには気にしない方が多いのは不思議に感じます。外壁や屋根は定期的な点検と塗装が必要で、防水性能を維持することが重要です。住宅設備も経年劣化するため、交換しやすい設計が望まれます。住宅は長く住む場所ですから、初期費用や見た目だけでなく、長期的なメンテナンス性を必ず考慮すべきです。

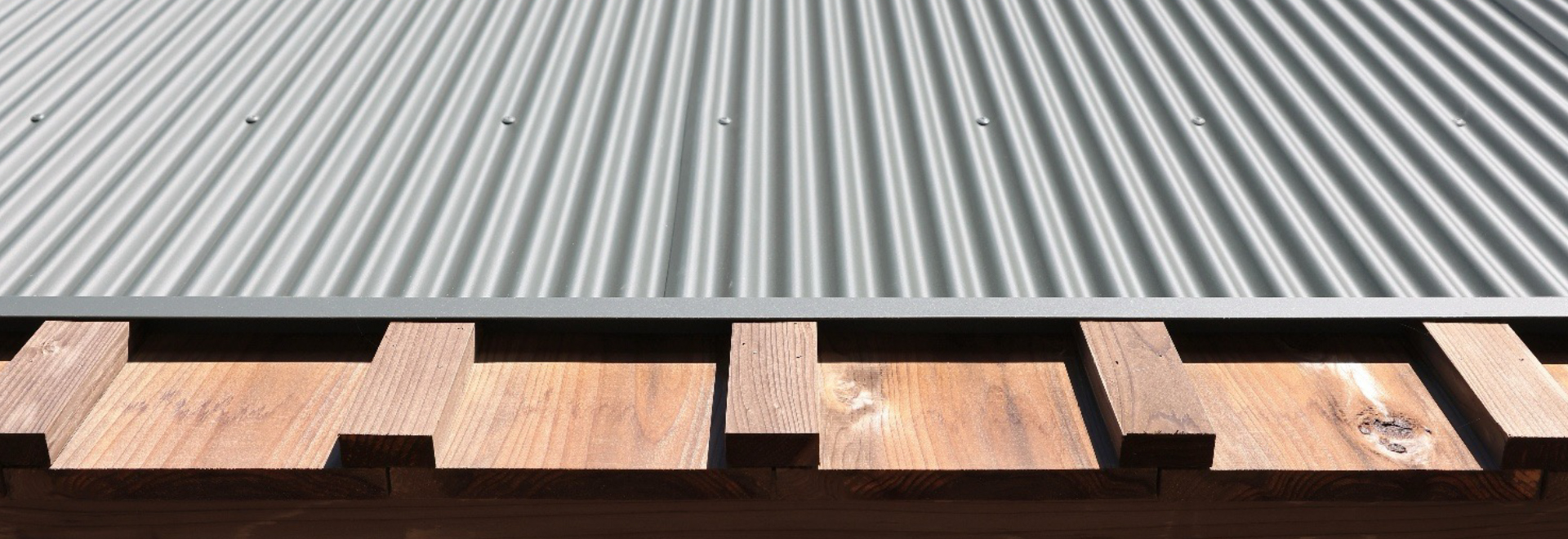

ただし、住宅業界ではメンテナンス性の悪い素材を採用するケースが多くあります。例えば、外壁材として多く使われるサイディングや屋根材のコロニアルは、わずか10年程度で劣化が進む製品もあり、塗装や補修が必要になります。特注の設備や複雑な空調システムなどを導入した結果、維持費が想定以上にかさむことも珍しくありません。当社ではメンテナンス性も考慮し、外壁には主に杉板を採用しています。杉板はいつでも入手しやすく、部分的な交換や補修も容易です。また、屋根材にはガルバリウム鋼板を採用しており、コロニアルと比べて格段に耐久性が高く、メンテナンス費用も最小限に抑えることができます。メンテナンス性の高い素材や構成を選ぶことは、初期費用ではやや割高に見えるかもしれませんが、長期的には補修費用や交換の手間を大幅に減らすことができ、結果的にコストを抑えることにつながります。見えない将来の出費をコントロールするという意味でも、メンテナンス性は家づくりにおける重要な判断軸のひとつです。

アフターメンテナンスとは、住宅を引き渡したあとに発生する不具合や経年劣化に対して、適切な対応や点検、修繕を行う体制のことを指します。住宅は完成して終わりではなく、住み始めてからが本当のスタートです。だからこそ、長期的に安心して暮らすためには、アフターメンテナンスの考え方や体制が非常に重要になります。ただし、「アフターが手厚ければ安心」という考え方には注意が必要です。本来、設計と施工が理屈に基づいて正しく行われていれば、不具合が起きにくい家になるはずです。つまり、アフター対応が頻繁に必要になるということは、そもそもの家づくりの質に問題がある可能性もあるという視点が大切です。また、アフター体制を強調するあまり、定期訪問や点検を過剰に繰り返すケースも見受けられます。しかし、それが本当に住まい手のためになっているかは冷静に見直すべきです。必要なのは“安心感を演出する仕組み”ではなく、“構造的・設計的に安心な住宅”であることです。さらに、特注部材や複雑な設備を導入した結果、修理時に部品が手に入らない、対応できる業者がいない、といった問題も実際に起こっています。だからこそ、アフターメンテナンスまで見越した設計や部材の選定が必要です。アフターに頼るのではなく、そもそも壊れにくく、直しやすい家をつくること。その視点こそが、本質的な家づくりであり、住み手にとっても最も安心できるかたちだといえます。

住宅の「保証」とは、建物の一定の部分や性能について、一定期間内に不具合が生じた場合に補修を行うという約束です。最近では、大手ハウスメーカーを中心に「最長60年保証」などの長期保証を謳うケースが増えていますが、こうした保証の“中身”に注目すべきです。保証があるから安心なのではなく、「保証されなければ困るような施工をしていること自体が問題ではないか」という視点が大切です。たとえば60年保証の裏側には、定期点検と有償メンテナンスの継続が条件として課されていることが多く、保証を維持するには10年ごとの高額な工事が必要になるケースもあります。つまり、保証とは名ばかりで、実際には維持費として大きな負担を強いられる仕組みになっていることもあるのです。また、地震保険のような保険についても「保険に頼らなければ不安な家を建てていること自体に疑問を持つべき」と考えます。保険で費用が出たとしても、住めなくなった家には意味がありません。地震が来ても住み続けられる住宅を最初からつくることこそ、本当の安心につながります。保証や保険という“後の対策”に期待するのではなく、「そもそもなぜ保証が必要なのか」を逆から見直すこと。設計と施工の精度を高め、問題が起きない家を最初からつくること。それが、本質的に安心できる家づくりです。