高断熱とは、住宅の外部と内部の温度差を極力抑えるために、従来の断熱性能を大幅に上回る素材と施工技術を用いる方法です。通常の断熱ではある程度の熱移動を防げるものの、高断熱はさらに熱の伝わりを抑え、冷暖房のエネルギー消費を劇的に削減します。加えて、気密性の向上や隙間対策を徹底することで、結露やカビの発生リスクを低減し、室内環境の快適性と耐久性を大きく高める点が特徴です。

ただし、昨今の住宅業界では、Ua値やQ値といった断熱性能を示す数値が強調され、その数値を競い合う傾向が強まっています。しかし、数値だけを追い求めると、本質的な住まいの快適性や耐久性が見落とされてしまう危険があります。例えば、温暖な地域にもかかわらず北海道並みの過剰な断熱施工を行った住宅では、室内の湿気が適切に排出されず壁内結露が発生し、カビや構造材の腐朽を招くことがあります。また、南側の窓の配置や日射取得を考慮すれば冬場でも暖かく過ごせるのに、数値の達成を優先して窓を減らしてしまうと、自然エネルギーを活かせず、逆に暖房エネルギーが増えるといった本末転倒な事態も起きています。さらに、高断熱を謳いながらも実際の施工精度が低く、断熱材に隙間があれば、設計上の数値は意味をなさなくなります。

当社では現在、Ua値でいえばおおむね0.4前後の性能を確保しています。同じ断熱材や窓を使用したとしても、間取りや建物の大きさ等によってUa値は前後しますが、その差で住み心地に大きな差が発生する事はありません。もちろん、より低い数値を追求することも技術的には可能です。しかし、それをあえて行っていないのは、ただ数値を下げるための設計や仕様変更が、かえって住まいの快適性や設計バランスを損なう恐れがあると考えているからです。Ua値はあくまでも手段の一つであり、目指すべきは「住む人にとって本当に快適で、長持ちする家」をつくることだと考えております。その実現のために、私たちは地域性や暮らし方に合わせた断熱設計と、丁寧な施工精度の確保を大切にしています。

断熱材は高断熱住宅の根幹をなす要素です。まず、適切な種類と性能を持つ断熱材を選定し、壁・屋根・床などの各部位に連続的かつ隙間なく施工することが重要です。施工時には熱橋が生じないよう、断熱材と構造部材の接合部を正確に処理し、室内外の温度差を効果的に遮断します。また、断熱材の厚みを十分に確保し、気密性と併せて施工することで、冷暖房の効率が大幅に向上し、省エネルギー性能を実感できる住環境が実現します。

一方で、カタログ上の数値や評判だけを頼りに断熱材を選んでしまうと、実際の施工環境と合わず、本来の性能を発揮できないばかりか、結露やカビの発生を招く恐れがあります。現場では気温・湿度・下地の状態など多様な要素が絡み合うため、数字だけでは判断できない部分が多いのです。適切な断熱材の選定と、丁寧な施工を行うことこそが、長期的な快適性と住まいの耐久性を確保するうえで欠かせないポイントとなります。

断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれに特性と長所、短所があります。代表的なものとしては、グラスウール、ロックウール、ウレタンフォーム、フェノールフォーム、セルロースファイバーなどが挙げられます。グラスウールやロックウールは繊維系の断熱材で、価格が比較的安価で扱いやすく、防火性にも優れています。ウレタンやフェノールなどの発泡系断熱材は、繊維系の断熱材に比べると断熱性能が高く、薄く施工できるのが特徴ですが、可燃性や経年による収縮などの注意点もあります。セルロースファイバーは、新聞紙を原料とした繊維系断熱材で、一般的に調湿性や防音性に優れているとされていますが、繊維系の断熱材の中では性能が低い傾向があります。こうした中で、当社では主に高性能グラスウールを使用しています。また、袋入りではなく構成された裸の高性能グラスウールを使うことで、壁内にしっかり密着させて隙間なく施工することが可能です。また、一部にはセルロースファイバーも使用しますが、あくまで断熱材としての役割を重視しており、消臭や調湿といった副次的な効果を過剰に期待することはありません。断熱材の本来の役割は「熱を伝えにくくすること」。どんな素材を使うか以上に、どのように施工するかが快適性や性能を大きく左右するのです。

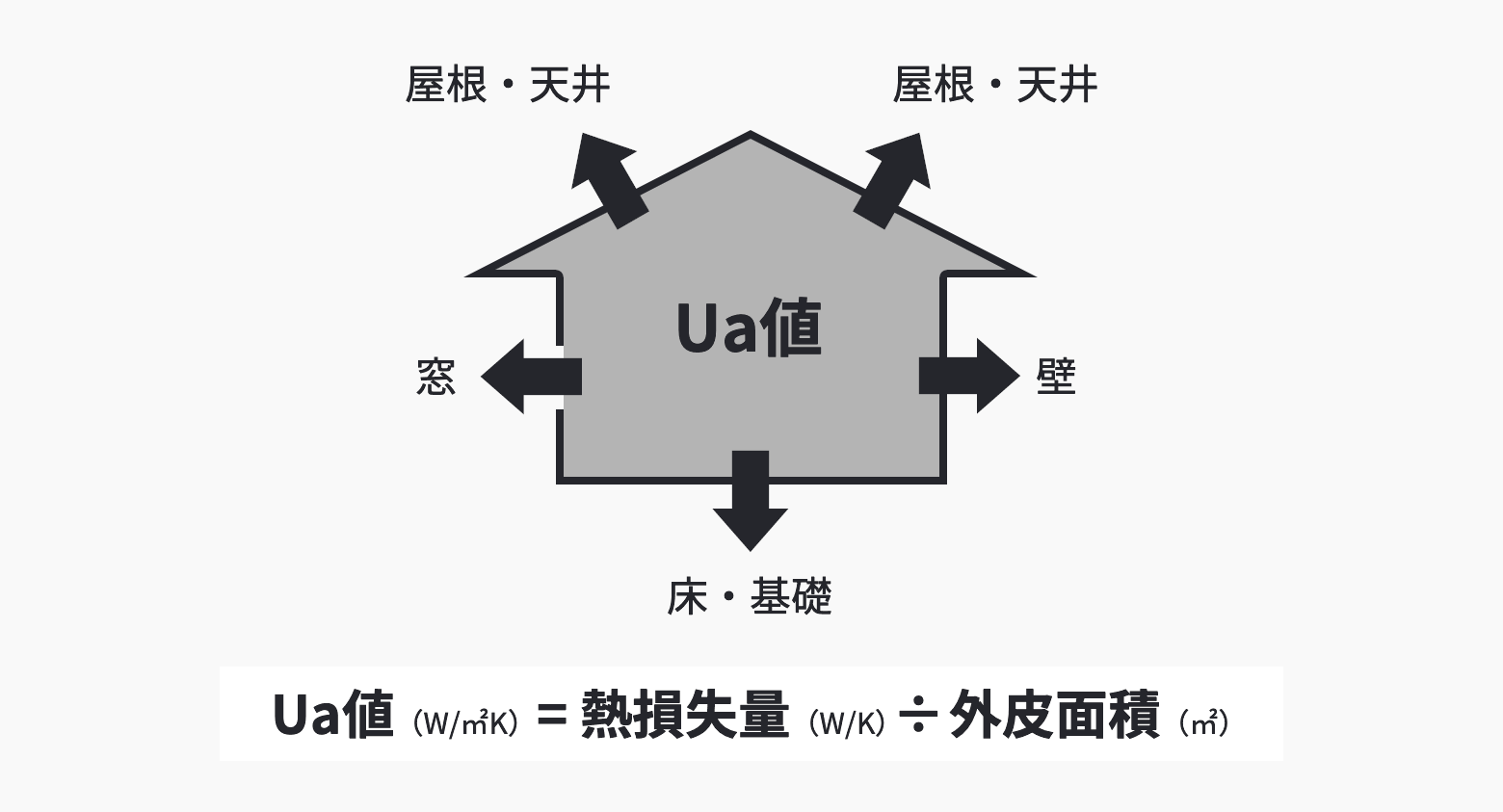

Ua値(外皮平均熱貫流率)とは、建物全体の熱損失量を示す指標で、外壁、窓、屋根などから逃げる熱を総合的に数値化したものです。値が低いほど断熱性能が高く、省エネルギーで快適な住環境が実現されるとされています。しかし、近年は大手ハウスメーカーなどがUA値の低さを競う傾向にあり、理論上の評価値だけに頼る風潮が強まっています。例えば、窓の面積を小さくする、またはなくすことでUa値は低く抑えられますが、これは単純な数字上の改善に過ぎません。窓は冬場に太陽熱を取り入れる重要な要素であり、窓からの日射取得が減少してしまうと、室内が冷え込む原因となります。つまり、単にUa値を下げれば良いというものではなく、断熱性能と空調計画、そして日射取得のバランスを考慮することが不可欠です。

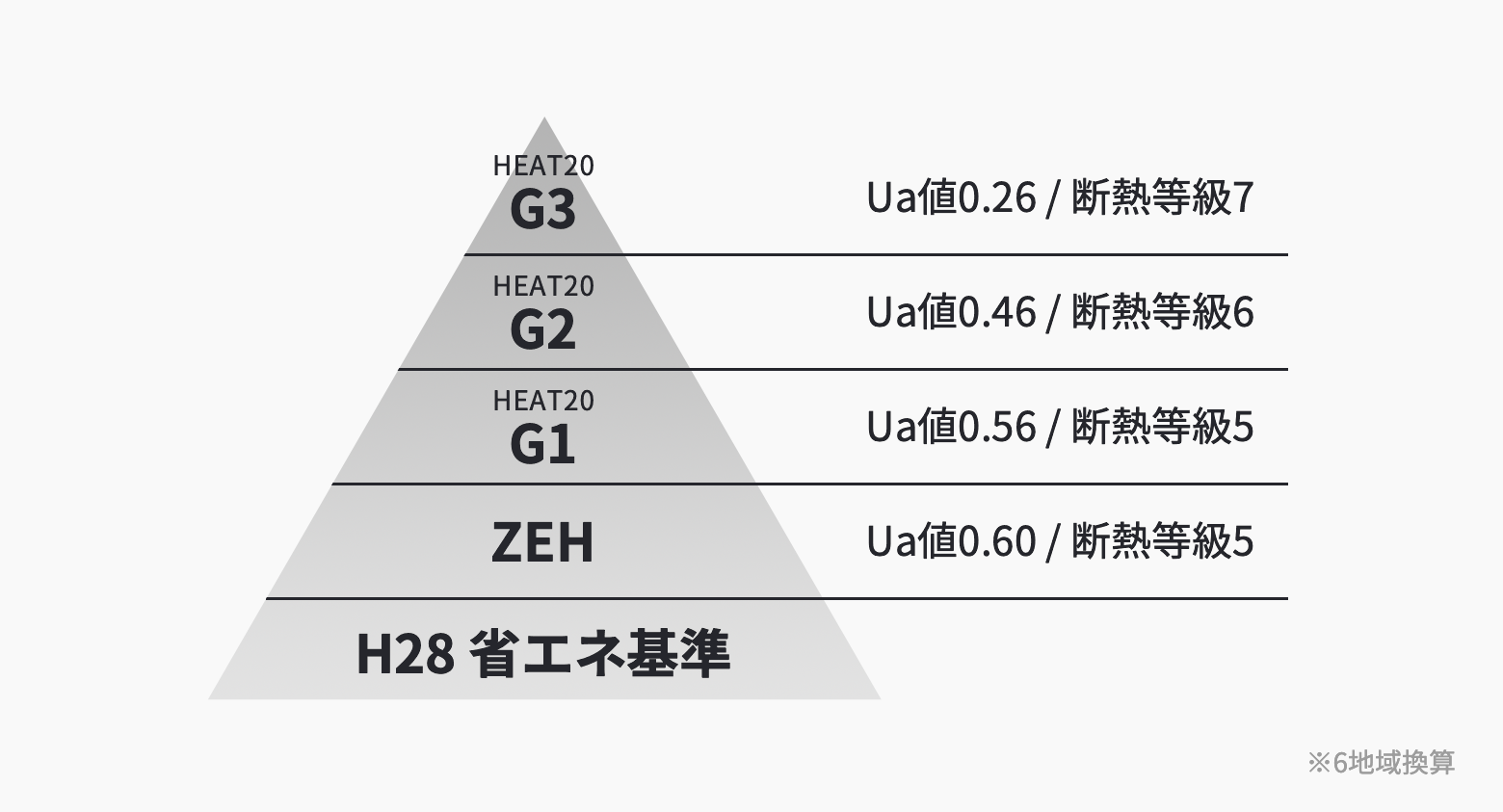

HEAT20とは、住宅の断熱性能を数値化し、住環境を向上させるための重要な基準であり、住宅性能を客観的に評価できる指標です。ただし、最近ではHEAT20のG1やG2などの数値達成そのものが目的化し、実際の住み心地や施工品質が軽視される傾向があります。例えば、G2基準を満たすと謳いながらも、断熱材の施工精度が悪く隙間が多く生じてしまった住宅では、冬場に室内が寒くなり、壁内結露が発生してカビや構造材の劣化が生じるケースもあります。また、地域の気候特性を無視し、単純に高性能窓を採用した結果、冬場の貴重な日射熱を室内に取り込めず、暖房エネルギーが逆に増えるといった問題も起きています。HEAT20の真の目的は、単なる数値の競争ではなく、その基準を住む人の快適性や住宅の耐久性向上に結びつけることにあります。

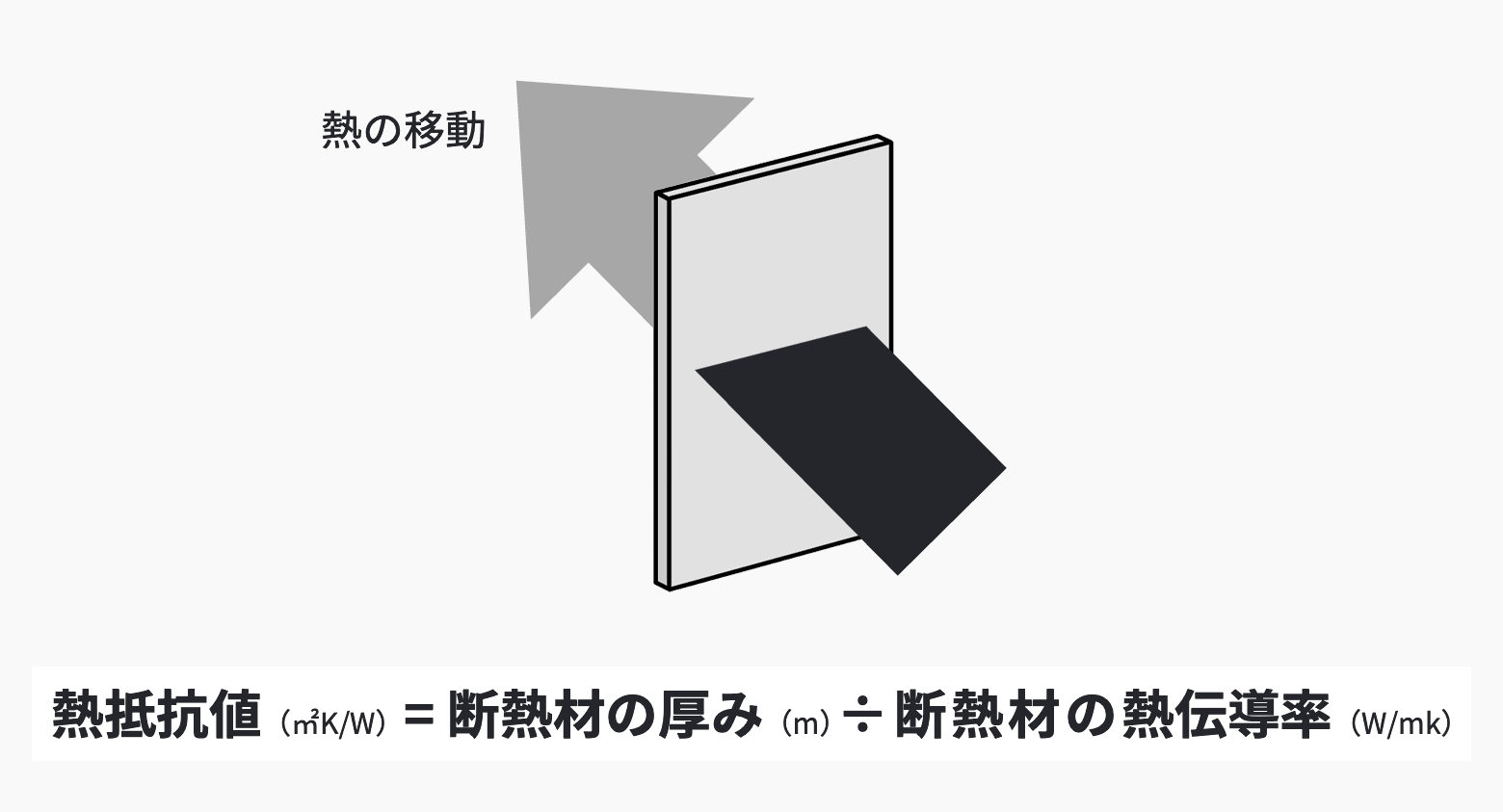

熱抵抗値(R値)は、材料が持つ断熱性能の指標で、熱の移動をどれだけ抑えられるかを示します。単位はm²K/Wで、値が高いほど外部と室内の温度差を維持しやすく、冷暖房の効率が向上します。住宅の壁や屋根、床などに適切な熱抵抗値を確保することで、快適な室内環境と省エネルギー効果を実現することが可能です。しかし、実際には数値だけを重視して断熱材を厚く施工しても、施工の精度が伴わなければ意味がありません。例えば、R値が高い断熱材を使っても施工時に隙間ができてしまうと、熱が隙間を通じて漏れてしまい、本来の断熱性能が大きく損なわれます。重要なのは、R値を追求するだけでなく、施工精度を確保し、断熱材が正しく機能する状態を作ることです。

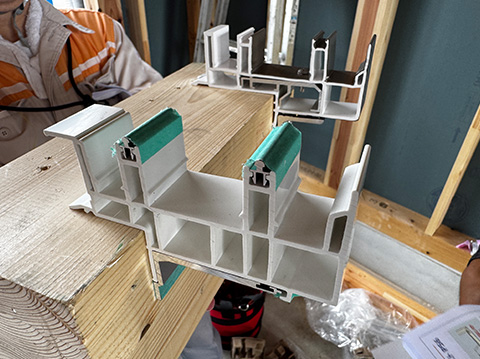

樹脂窓は、アルミ窓に比べて熱伝導率が低く、断熱性能が高いため、住宅のエネルギー効率や快適性を大きく向上させる重要な建材です。樹脂窓を採用すると、外気の熱や冷気が室内へ侵入するのを防ぎ、室内の温度差を少なくできます。しかし最近では、樹脂窓を使えばどんな住宅でも快適になるという誤解が広がっています。例えば、温暖な地域で高性能なトリプルガラスの樹脂窓を単純に採用すると、冬季に南側の日射熱を十分に取り込めず、自然エネルギーを活かせない結果、逆に暖房費が増えるというケースがあります。また、施工精度が低ければ、本来の性能が発揮できず、窓周辺で結露が発生することもあります。樹脂窓はあくまでも住宅全体の断熱計画の一部であり、その性能を十分に発揮させるためには、地域特性や日射取得、さらには施工精度まで考慮しなければなりません。樹脂窓そのものが優れているというだけでなく、設計・施工を総合的に検討することが、真の快適で経済的な住環境につながるのです。