住宅の空調システムは快適性や省エネ性能を決定づける大切な設備です。当社では、一般的な壁掛けエアコンを床下エアコンや屋根裏エアコン(小屋裏エアコン)として配置する方法を提案しています。この方法は初期費用を大幅に抑えるだけでなく、エアコン自体がシンプルな構造のためメンテナンスが容易で、維持管理コストも最低限で済みます。

ただし最近は、大手ハウスメーカーを中心に高額で複雑な全館空調が積極的に販売されていますが、導入費用が数百万円規模になることもあり、故障すると修理にも時間がかかり生活に大きな支障が出ます。実際、真冬に全館空調が故障し、修理に1ヶ月ほど要した事例もあると聞きます。設備の豪華さや営業トークに惑わされず、初期コストや維持費用、故障時のリスクを十分に考えて設備選定をすることを強くお勧めします。

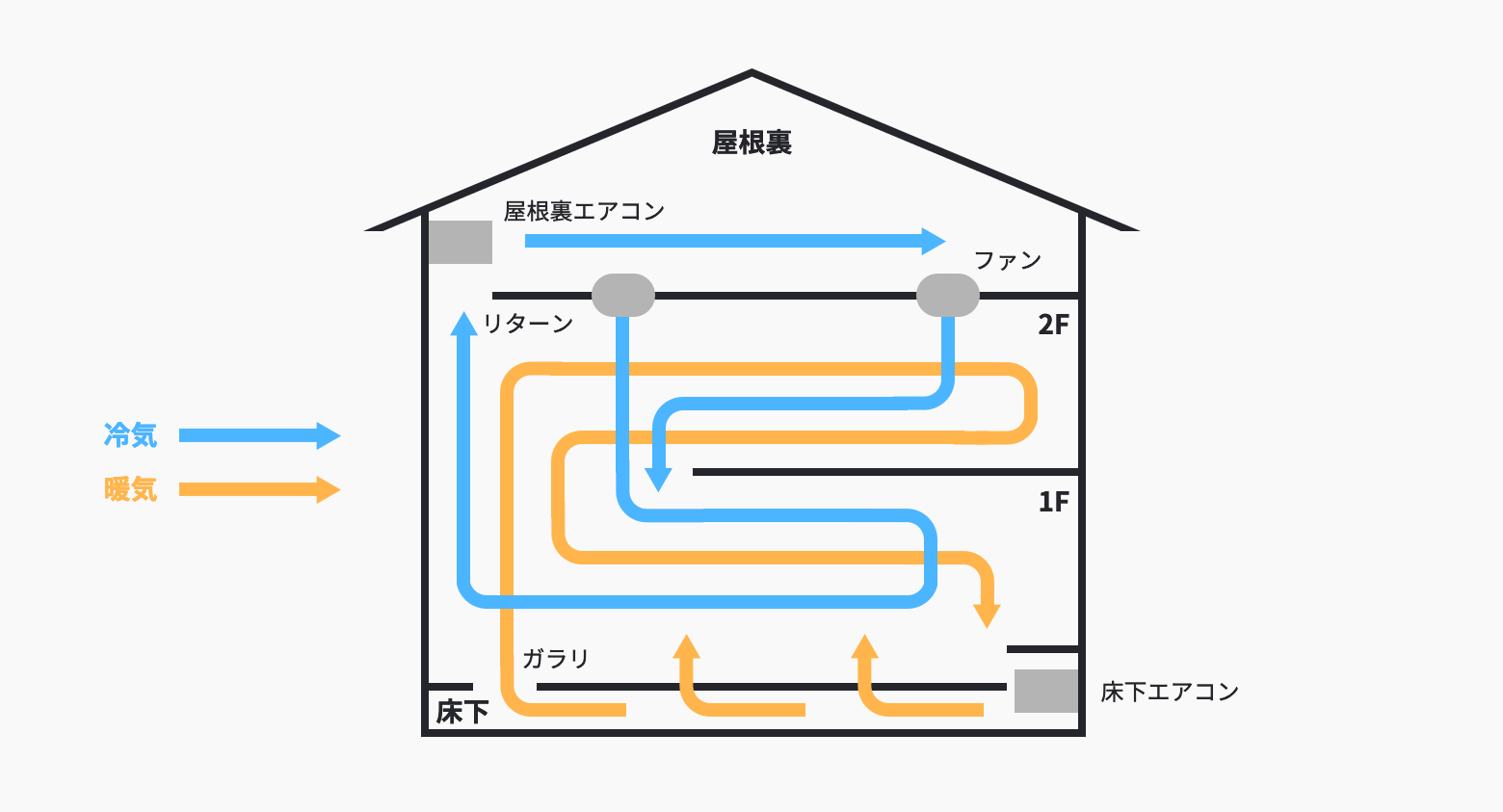

床下エアコンとは、住宅の基礎内(床下)にエアコンを設置し、床下空間全体を温めてから室内へと熱を伝える暖房方式です。輻射熱や床からの自然な対流を活かすことで体感温度が高く、室温のムラが少ないのが特徴です。ただし、床下エアコンの性能を発揮させるには、いくつもの設計条件が整っている必要があります。特に重要なのは床下の空気の流れです。基礎内に人通口が少なかったり、断熱・気密の処理が甘かったりすると、暖気が届かないエリアができてしまい、部屋ごとの温度差が生じます。また、エアコンの吹き出し方向や設置位置も空気の循環に大きく影響します。床下エアコンは、単に「エアコンを下に置けばよい」というものではありません。断熱・気密・空気の流れ・設備配置、それらすべてが一体として設計されてはじめて性能を発揮します。「空間全体をどう温めるか」を構造から逆算して考えることが不可欠です。

屋根裏エアコン(小屋裏エアコン)とは、屋根裏(小屋裏)に一般的な壁掛けエアコンを1台設置し、冷気を家全体に落とし込むことで冷房を行う方式です。特殊な機器を使わず、構造と空気の流れだけで快適な室温をつくり出す設計で、機器がシンプルな分、導入・メンテナンスのコストも抑えられます。特に重要なのは、冷気をどのように配分し、循環させるかという点であり、特に「リターン」、すなわちエアコンへ戻る空気の通り道を適切に確保することが不可欠です。リターンが不十分だと、エアコンの冷気が偏ってしまい、湿度が下がらず、除湿もできなくなります。冷たいのに何となく不快、という体感は、この除湿不足によって生まれます。

さらに、近年はUa値を下げるために窓を減らす、あるいは小さくする家が増えています。結果として夏の日射がほとんど入らないため、エアコンだけに除湿を依存する事になるのですが、そのエアコンは温度を下げる過程でしか除湿を行いません。エアコンの運転が止まると湿度が下がりきらず、「涼しいけれど何となく気持ち悪い」「快適ではない」といった状態が発生します。冷房効率が良いように見えても、湿度を制御できなければ、本当の快適性は得られません。冷房は温度だけでなく湿度も含めて設計する必要があります。複雑な空調機器に頼らずとも、空気の流れと熱の動きを理解し、それに応じた構造と運用を整えれば、快適性と経済性を両立することが可能です。

日射取得と日射遮蔽は、快適でエネルギー効率の良い住まいをつくる上で欠かせない要素です。冬は太陽の熱を室内に取り込む「日射取得」が重要であり、夏はその熱を遮る「日射遮蔽」が必要です。どちらかに偏るのではなく、季節や時間帯に応じて切り替えができる設計こそが理想的です。日射取得と日射遮蔽のバランスをとる上で有効なのが、アウターシェードやハニカムシェード(ハニカムブラインド)といった可変性のあるアイテムです。アウターシェードは窓の外側で日射を遮ることで、室内への熱の侵入を大幅に抑えることができ、夏の冷房負荷を軽減します。一方、ハニカムシェード(ハニカムブラインド)は断熱性能が高く、窓際の冷えや熱気を緩和しながら、室内側から光の量を調整できます。これらを上手く使い分けることで、季節ごとの日射管理が可能になります。また、日射の取得や遮蔽は、設計上の工夫だけでなく、敷地条件や周辺環境の影響も大きく受けます。例えば南側に隣家が迫っていれば冬の日射取得は難しくなりますし、道路側の開けた面から西日が強く入るような土地では、遮蔽の工夫が欠かせません。建物単体で完結する話ではなく、周囲の状況を読み取ったうえで、どこから日を取り、どこを遮るかを判断する必要があります。日射の扱いは“遮る”か“取る”だけではなく、“調整する”という発想も不可欠です。設計段階から窓の位置・大きさ・方位を理屈で整理し、可変的に日射を制御できる工夫を取り入れること。それこそが、一年を通じて快適な住まいを実現する鍵になります。