今回は質問コーナーです。

いつもながら、大した内容でもない動画に対して疑問点などを送っていただけるのは、本当にありがたいことです。単純にネタになるというのもありますが、消費者の方が考えていること、疑問に思っていること、あるいは実際の経験などを聞かせていただけるのは、非常に貴重です。

結局、私たちプロというのは、狭い範囲の中で突き詰めているだけなので、それだけでは消費者目線にはなれません。机上の計算や空論ではダメで、やっぱり現場の声を聞くことが必要なんです。

私の好きな経営者の方に、元ライフネット生命の出口さんという70歳くらいの方がいらっしゃいます。「還暦からの生き方」や「人生戦略」など、いろんな本を出されていて、その中で「経営者は旅に出ろ」とおっしゃっているんです。

一般的に「旅に出ろ」と言われると、どこかへ旅行して風景を見て見識を広げる、というイメージかもしれません。日本は広いな、海は大きいな、俺はまだまだ小さいな、とか。でも実際は全然違う意味で、現場に出ろという話でした。

つまり、現場に足を運んで、職人さんと話をしたり、場合によってはお客さんと話をしたりしなさいということ。日本全国を旅行しろという意味ではないと、ある時に気づき、自分はなんて馬鹿だったんだと思いました。たしかに、ただ仕事をせずに旅行しても意味がないですからね。

この動画を配信するのは3月頃だと思いますが、今はまだ2月。昨日、新住協の会合が久しぶりにあって、神奈川県の横浜市まで行ってきました。完成した家を5軒ほど見学させてもらいましたが、これも一つの「旅に出る」ということだと思います。

現地で工務店の方と話すと、「この地域では風がこう吹くから、夏は意外と涼しくて湿気も少ないんですよ」といった話が出てきて、それはいい考えだなと感心します。ただし、それをそのまま自分の施工エリアでやってしまうと、暑くて寒くてしょうがなくなる可能性もある。

たしかに見た家は素晴らしくて、夏でも風がスーッと抜けそうだし、日射遮蔽も自然にできているような感じでした。ただ、冬は寒くなってしまうので、床下エアコンを入れてもらいたいという思いもあります。でも、その地域では冬でも気温がマイナスにならないから、それでもいいのかもしれません。

間取りも素晴らしくてカッコいい家だったんですが、それを群馬県や埼玉県にそのまま持ってくるのは無理があります。じゃあこの家を自分の地域に持ってきたらどうなるのか、と考えると、動線はいいけど窓の数は減らさないと無理。そうなると、この雰囲気にはならない。じゃあ玄関の位置は?と、いろんな想像ができるのは、やはり現場を見てきたからこそだと思います。

…と、ちょっと余談が長くなりましたが、そんなことも含めて勉強になりました。ここから本題に入ります。まずは「太陽光発電を設置すると税金がかかるのか?」というテーマの動画について。これは案外反響が大きかったです。

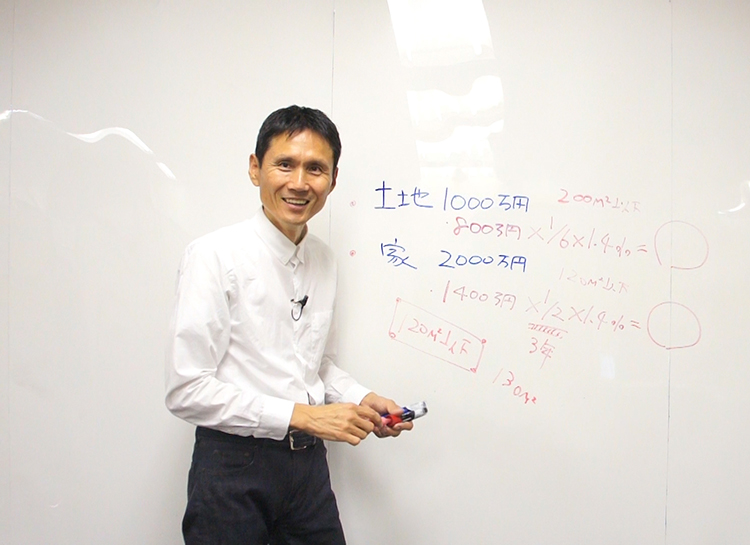

太陽光発電を設置すると税金がかかる場合とかからない場合があります。基本的には、個人の方が自家使用する分には、固定資産税がかからないケースが多いです。ただし、屋根一体型にしてしまうと、家そのものの価値が上がると見なされて、固定資産税がかかってしまうケースがあります。

太陽光が屋根材と見なされて「高価な屋根材」という扱いになってしまうんですね。この動画では言わなかったかもしれませんが、私は個人的には屋根一体型はおすすめしていません。見た目はカッコいいのですが、やはり固定資産税の問題があるのと、雹(ひょう)などで破損して交換する際にも大変です。

もちろん火災保険に入っていれば、費用はある程度カバーできるかもしれません。ただ、屋根一体型はあまり汎用性がないため、作っているメーカーが少なく、もしそのメーカーが撤退したら…と思うと、長期的な視点では不安要素もあります。

それならば、事前にパネルの大きさを測って、屋根のサイズを合わせて設計すれば、一体型っぽく見せることも可能です。実際、私の自宅もそういう造りになっていて、パネルを後付けしたにもかかわらず、見た目はスッキリと一体型のように仕上がっています。

コメントをくださった方は、かなり電気に詳しい印象を受けました。私はそこまで詳しくないので、また教えてもらおうかなと思っていたところ、さらにコメントをいただいたりして、ありがたいなと思っています。

太陽光に関しては、なるべく自家使用するのが一番確実です。その代表が「おひさまエコキュート」です。東京電力では推奨していて、それ専用の電気料金プランもあります。関西でも始まっているようですが、全国的に普及しているわけではないようです。

そもそも発電条件が悪い地域では設置も難しいですが、関東圏であれば太陽光とおひさまエコキュートの組み合わせは、とても効率がいいと思います。

一方で、蓄電池についても多くのコメントをいただいています。これについては「蓄電池の真実」みたいな動画も上げていますが、結論としては「割に合わない」というのが現実です。価格面だけでなく、耐久性や交換コスト、設置スペースなどを総合的に考えると、どうしても費用対効果が見合いにくい。

たとえば、◯条さんのオプションで60万円くらいという話も聞きましたが、それでも元が取れるかは不明ですし、パワコンの問題なども含めると、あくまで「停電対策としての保険」という考え方が現実的かと思います。

それから「V2H」という選択肢もありますね。電気自動車のバッテリーを家庭用電力に活用するという考え方ですが、効率の面で言うと、直流のまま車にためるのは効率が良くても、家庭で使うには交流に変換する必要があるため、ロスが発生してしまいます。

しかも、V2Hの機器自体が200万円近くすることもあり、補助金を活用しても費用面で見合わないというのが現実です。中古のリーフを使っても、車両の置き場所や設備費用、変換ロスなどを考えると、なかなか割に合わない。実際、V2Hを販売しているメーカーの営業の方も、正直にそういう話をされていました。

今のところ、割に合うのは「太陽光+おひさまエコキュート」という組み合わせかなという印象です。ペロブスカイト太陽電池についてもコメントをいただいていますが、耐久性や変換効率、設置の手間、固定方法などを考えると、今のところ個人宅で積極的に採用するのは現実的ではないと感じています。

次に「ガス給湯器とエコキュートの比較」についてですが、これは住んでいる地域や使い方にもよります。

たしかにガス給湯器の方が設備費は安いです。ただ、エコキュートも「おひさまエコキュート」を活用すれば、太陽光発電で昼間にお湯を沸かすことができますから、稼働コストは限りなくゼロに近づきます。晴れてさえいれば、実質無料でお湯を沸かせるというのは、大きな魅力です。

災害時に強いのはどちらかといえば、私はエコキュートだと思っています。電気の方が復旧は早いですし、「おひさまエコキュート」であれば、電線が切れていても、太陽光があれば動く可能性があります(絶対とは言い切れませんが)。一方で、都市ガスは復旧に時間がかかります。道路の下のガス管をすべて点検しなければならず、バルブも簡単には開けられません。その点、プロパンガスは自宅にタンクがあるので、チェックして問題がなければすぐ使えます。

ただ、プロパンガスはコストが高い場合もありますし、都市ガスは安価である一方で災害時には弱い。そういう意味で、どちらが絶対に良いとは言えないのが現実です。

ただ、国の政策や補助金の流れを見ていると、今はやはり「太陽光+エコキュート」に寄っているなという印象はあります。エコであり、災害にも強い。そうした方向に住宅業界全体が動いていると感じます。

次に、古い動画に寄せられたコメント「杉板を張らない方がいい条件」についてお答えします。

私のところでは今も杉板を使っており、モデルハウスにも張っていますが、特に大きなトラブルは起きていません。ただ、今でも杉板を使う会社は少ないです。ハウスメーカーはほぼ使いませんし、地元の工務店さんでも採用率は低いと思います。

理由は、施工が難しいからです。杉板そのものは高価ではありませんが、軒を深く出したり、胴縁の組み方を工夫したりと、細部の納まりに配慮する必要があります。そのぶんトータルのコストが上がってしまうということです。

木が腐る条件は「水分・温度・酸素」の3つ。このうち1つでも欠ければ腐りませんが、酸素を遮断するのは現実的に不可能なので、結局は「水分コントロール」が肝心です。しっかりとした施工ができれば、杉板でも問題なく長く使えます。

ちなみに「木材・合板博物館」が江東区新木場にあります。木に興味のある方にはおすすめの施設です。木材の耐久性や構造材の工夫なども学べますし、実際に触れて体験できる展示もあります。

話を戻して、コメントでいただいた「木からアクが出て汚れる」問題について。たしかに、何も塗らなくても雨水でアクが出て、コンクリートなどを汚すことはあります。ただ、ビニール系の塗料などでガードしてしまうと、木の呼吸が妨げられてしまいますし、長期的には木にとってあまり良くありません。なので、多少の汚れは「そういうものだ」と理解していただくのが良いと思います。

うちでは異素材を併用する場合、水切りを設けることで、汚れを受け止める工夫をしています。特に、杉板とガルバを組み合わせる場合などは、ジョイント部分に小さな水切りを入れて、見た目も美しく、汚れも最小限に抑えています。

次の質問では、「玄関ポーチの一部を横張りにして、他は縦張りにする」ケースについて。実際にやったことがあります。特に奥まった玄関ポーチなら、横張りでも雨に当たりづらく、デザイン的にアクセントにもなります。

今、群馬県館林市で建築中のお家では、玄関ポーチの一部を横張りにしています。雨がかからない場所なので、デザイン性を優先して選びました。場合によっては、ファサードラタンを張ろうかなと考えています。余っている透湿防水シートがあるので、お客様に「使わせていただけませんか?」と提案するつもりです。

そうした小さな工夫が、結果的にモデルハウス的な存在になったり、施工事例として参考になったりするので、費用をいただかなくてもやってみようと思えるわけです。